学会賞

園芸学会年間優秀論文賞 Hort. J. 92(1): 66–76.

|

Hort. J. 92(1): 66–76. Investigation of the Field Performance of Progenies Obtained by a Non-vernalization-grafting Floral Induction Method in Terms of Application to Cabbage Breeding and Seed Production Ko Motoki1, Yu Kinoshita2, Ryohei Nakano1, Munetaka Hosokawa3,4* and Tetsuya Nakazaki1 1Graduate School of Agriculture, Kyoto University, Kizugawa 619-0218, Japan 2Graduate School of Agriculture, Kyoto University, Kyoto 606-8502, Japan 3Faculty of Agriculture, Kindai University, Nara 631-8505, Japan 4Agricultural Technology and Innovation Research Institute Kindai University (ATIRI), Nara 631-8505, Japan |

<研究内容>

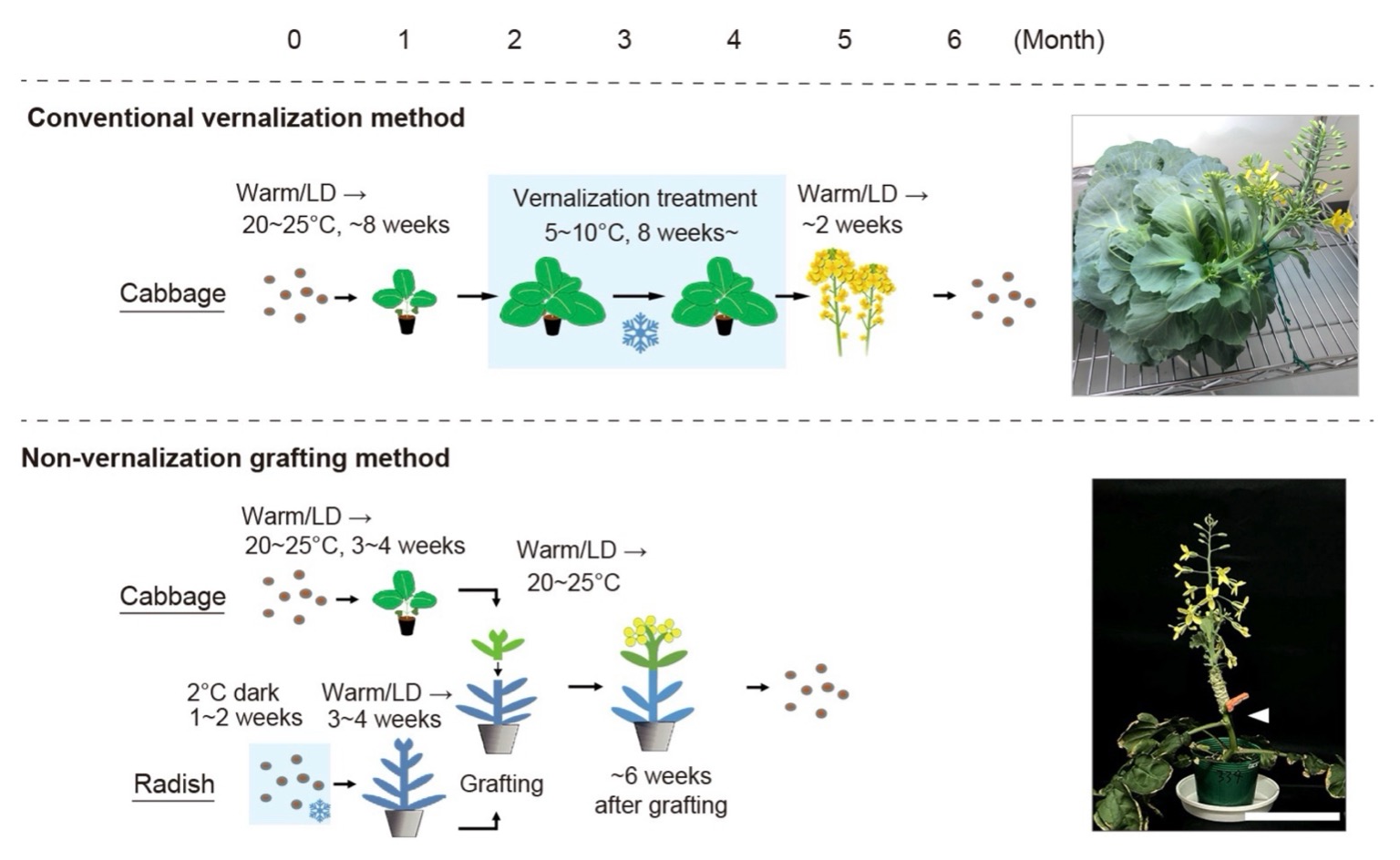

植物体春化型の葉菜であるキャベツは,幼若性と強い低温要求性により,播種から開花までに半年近くを必要とする.この長い世代時間は,キャベツの育種および種子生産において大きな制約となっている.近年,ダイコンへの接ぎ木により,キャベツを春化処理なしに短期間で花成誘導できることが示された.この方法(以下,接ぎ木法)はキャベツの育種を加速し,その種子生産を多様化する可能性をもっている.しかし,接ぎ木法で得られた後代の生育特性について,春化処理による従来の花成誘導法(以下,春化法)で得られた後代と同等であるのかは検証されていない.そこで本研究では,これら2つの異なる花成誘導法で得られた後代について,2年間の圃場試験により形質を評価した.種子生産にはキャベツ‘渡辺成功1号’から単離した2つのクローン系統を使用した.接ぎ木法で得られた種子は春化法で得られた種子よりもサイズが小さい傾向があった.接ぎ木法での採種量は春化法と比べて同等あるいは少なかった.圃場試験では,クローン系統間で栄養生長に関わる形質に違いがみられた一方で,春化法と接ぎ木法の間では栄養生長および生殖生長のいずれにおいてもほとんど違いはみられなかった.また,花成誘導法に関わらず,後代において花粉生産と種子形成が確認された.以上のことから,接ぎ木法で得られたキャベツ種子は,従来の春化法で得られた種子と同等の生育特性をもつことが示され,接ぎ木法はキャベツの育種や種子生産に利用可能であると結論づけた.

<授賞理由>

キャベツ品種の強い晩抽性は早期開花を防ぐという点で重要な育種形質である一方,品種開発においては長期間の低温処理が必要となり育種の効率化という点で問題となることから,キャベツの早期開花技術は育種現場でのニーズが高い.本研究では,従来法である低温遭遇による花成誘導法で得られた後代と春化処理なしで花成誘導を促す接ぎ木法で得られた後代が同様の形質を示すことを明らかにし,接ぎ木法がキャベツの育種や種子生産において実用化できる可能性を示していることから,育種への応用につながる知見を供する優れた論文である.

<研究概要>

図 春化処理による従来の花成誘導法(上)とダイコンへの接ぎ木による春化処理なしでの花成誘導法(下)の概要図.本研究では,両手法で得られた後代の間で,圃場での生育特性に違いがみられないことが確認された.