学会賞

功労賞 カーネーション切り花の養液土耕(灌水同時施肥栽培)を核とした生産力強化に関する研究と普及

カーネーションの栽培期間は,草本性の切り花としては長く,例えば冬春切り1年作型では6~7月に定植し,翌年5~6月まで約1年間栽培します.そのため,栽培期間中は四季ごとに気象条件が大きく変化します.また,カーネーションは1株から複数の切り花を連続して収穫するため,バイオマスの変動が大きいのも特徴です.このような変化・変動に対して栽培者が適切に養水分管理を行わなければ,収量が減少したり,品質が低下したりすると考えられます.さらに,本研究において,同一の品種,栽培方法で25年連作した土壌の化学性を調査したところ,連作年数が長くなるほど,施肥量と養分吸収量の不均衡により,特定の養分の増加(N,P)と減少(Mg)を招くことがわかりました.そこで,カーネーションの持続的な生産力強化に向けて,養液土耕技術およびそれを活用した栽培技術の開発と普及に取り組みました.

1 養液土耕

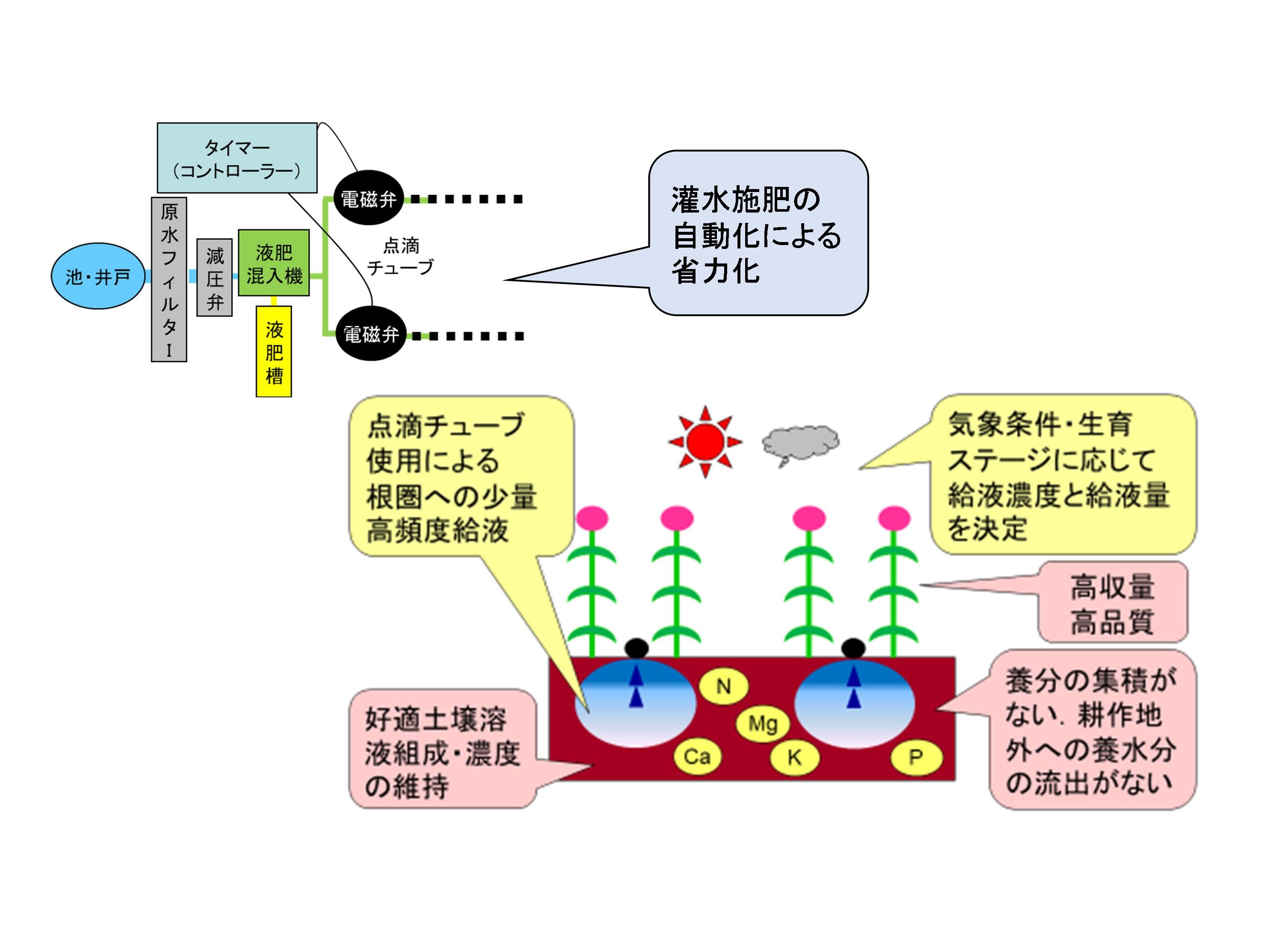

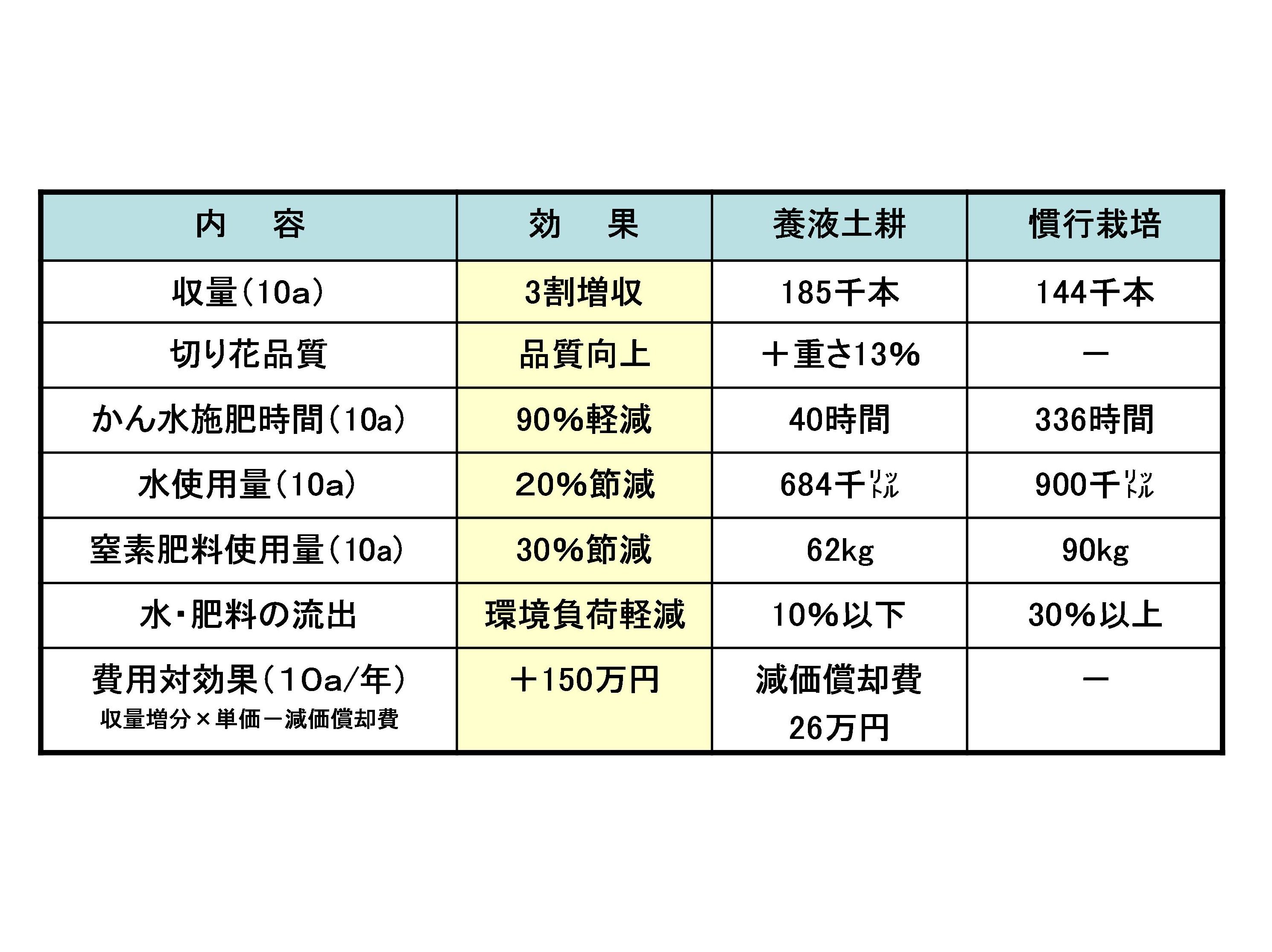

養液土耕は図のように自動化されたシステムで点滴チューブと液肥を用いて,灌水同時施肥します.給液量および濃度は,本研究において,カーネーションの時期別養水分吸収特性の詳細な検証を重ねて作成した「カーネーション養液土耕給液マニュアル」に基づいて行います.また,マニュアルだけでなく,土壌溶液診断により給液濃度の補正も行います.これにより,少量高頻度で根圏に確実に養水分を供給することで,生育に好適な土壌溶液組成,濃度の維持が可能となり,その結果,高収量,高品質の切り花生産に結びつきました.本研究では,慣行施肥栽培に比較して約30%の増収効果が得られ,切り花のボリュームも増加しました.さらに養液土耕は灌水施肥作業の大幅な省力化(90%軽減),養分の集積や作土外への流出がなくなるなど低環境負荷型技術とも位置づけられます.

兵庫県ではカーネーション生産者の7割に普及,また,千葉,神奈川,静岡,愛知などの暖地作型の主要生産者の多くに普及しています.さらに本技術は他者での研究が進み,キク,バラ,野菜ではトマト,キュウリなど,現在では幅広く普及し,土耕栽培における園芸作物の養水分管理の基本技術に発展しています.

2 2年切り栽培および短茎多収栽培

バイオマスの変動に対応できる養液土耕による養水分管理を基本に,2年切り栽培と短茎多収栽培を提案しました.

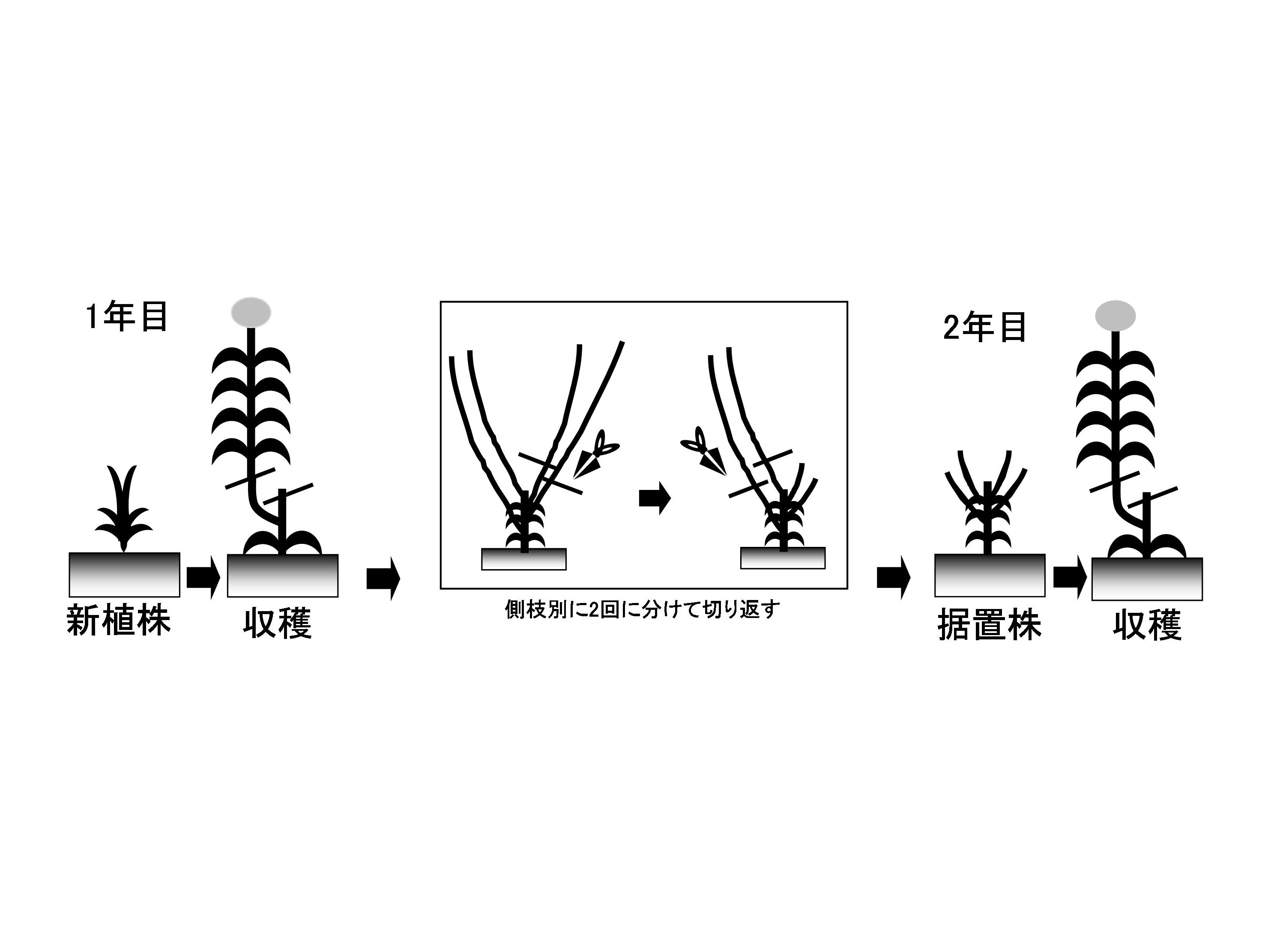

2年切り栽培は慣行の1年切り栽培に比べて,種苗費が半減します.本研究では「側枝別切り返し2年切り栽培」として,カーネーションの1年間栽培した株から4本発生している二次側枝を2本ずつ約15 cmの高さで,1回目を6月上旬,2回目を7月上旬に2回に分けて切り返す方法を開発しました.これにより,夏期の切り返し後に株枯れすることなく,安定した2年切り栽培が可能となりました.

カーネーションの収穫切り花長を30,40,50,60および70 cmの5段階の長さで収穫を続けたところ,長さが短いほど二次側枝を採花する2番花の開花が早まり,さらに,三次側枝由来の3番花を収穫できました.その結果,慣行の70 cmの1 m2当たり収量(249.1本)と比較すると,50 cmでは1.3倍(321.6本),30 cmでは2倍(478.5本)の収量となりました.このように,カーネーションでは切り花の短茎化と多収が両立することがわかりました.本技術は,ホームユース需要の多くを占める輸入品に対抗する経営に適した技術といえます.

養液土耕の概念図

普及現場での状況

養液土耕の効果

側枝別切り返し2年切り栽培